生きねば。 [映画を見て]

「風立ちぬ」宮崎駿監督作品を観て

映画の見方はいろいろあるだろうし、人それぞれでよいのだが、観る前に必要な情報を頭に入れておくほうが感動がより深まる場合と、なんにも知らずにびっくり箱の蓋をあけるようにワクワクドキドキで観た方が良い場合とがあることだけは間違いない。宮崎駿版「風立ちぬ」の場合は、どうやらある程度の予習はしておいたほうが良かったかなというのが、観終えてからの感想だが、まったく白紙でも作品から受ける感動が薄っぺらになるというわけでもない。いいものは、とにかく、いいのだ。不足していた知識を加えてから、また観ればよいのだ。繰り返して噛むほど味が出るということ。それでも、なんにも知りません状態をぎりぎりで救ってくれたのは、映画鑑賞ビラの裏にあった宮崎駿の企画文書で、どんな作品を造ろうとしていたかが精緻にかつ熱く語られており、これを開幕の直前に読むことができたのは大きかった。

とくに、以下の部分が作品舞台の時代背景を知るには重要であろう。

“私達の主人公が生きた時代は今日の日本にただよう閉塞感のもっと激しい時代だった。関東大震災、世界恐慌、失業、貧困と結核、革命とファシズム、言論弾圧と戦争につぐ戦争、一方大衆文化が開花し、モダニズムとニヒリズム、享楽主義が横行した。詩人は旅に病み死んでいく時代だった。 私達の主人公二郎が飛行機設計にたずさわった時代は、日本帝国が破滅にむかってつき進み、ついに崩壊する過程であった。”

作品のストーリーやアニメとしての評価などをここで追いかけることはしないが、気になった二つのアイテムについてだけ触れておきたい。最初は、技術用の計算尺である。数値計算を必須としている設計屋には、なくてはならない道具で、対数表や三角関数表が埋め込まれたアナログ計算機なのだが、これを折れた足の添え木にするという登場のさせ方が面白い。しかも作品の後半の重要な場面でも繰り返し使われている。こんなに計算尺が出てくる映画作品は今までなかったのではないだろうか。主人公はとにかく計算の鬼なのだ。

もうひとつは、サバの骨である。主人公はとにかくサバが好物なのだが、食事中に口の中からサバの骨をすっと取り出し、しげしげと見つめ、いい形をしているとつぶやく。このシーンはかなり重要で、美しいものを造りだすことに徹底的にこだわる達人名人が生まれる予感を、小さな骨が暗示する。構造的に強いものは、姿も美しいはずという仮説から出発し、その先にある解答を探しているうちに、やがて美と真理の魔力に引き込まれていくのだ。

“美しすぎるものへの憬れは、人生の罠でもある。美に傾く代償は少くない。二郎はズタズタにひきさかれ、挫折し、設計者人生をたちきられる。”

それにしても、と思う。何年かのインターバルを置いてまた我々は新しい宮崎作品と出会うことができた。作品による評価の振れはあるのかもしれないが、そんなことはどうでもいい。宮崎駿という才能と同じ時代に生きていることそのものが、とてつもない幸福だと言い切ってよいのではないか。やがてすべてがライブラリとして蓄積されていても、新しい作品に出合う瞬間の輝きは、その時にしか味わえない贅沢の極みなのだ。

世界はエネルギー自立へ向かう [映画を見て]

「第4の革命 - エネルギー・デモクラシー」を観る機会があったので紹介したい。

「第4の革命 - エネルギー・デモクラシー」を観る機会があったので紹介したい。革命というタイトルで、しかもエネルギーを扱っているとなると、政治色むきだしのアジテーション映画だと思いがちだが、みごとに肩透かし、そういう類のものではなかった。

この映画は2010年にドイツで最も観られたドキュメンタリー作品である。3.11による原発事故の直後にテレビ放映された際には、欧州圏で200万人が視聴したといわれており、ドイツの脱原発決定にも影響を与えたともされている。映画が作られた目的は、再生可能エネルギーについての知識を広めること、その可能性を人々にわかりやすく伝えることで、これから30年以内に100%再生エネルギーへのシフトが実現できるということを、世界の様々な場所の様々な試みを通して示している。

監督のカール・A・フェヒナー氏は、2005年にドイツの再生可能エネルギー普及を先頭に立って牽引していたヘルマン・シェア氏の著作(Energieauautonomie)に出会い、100%再生エネルギーに転換できるという主張に強い衝撃を受け、その考え方が科学的にも社会的にも十分に納得できるものかどうかの調査を慎重に行った。その結果、こうした主張がきわめて正当なものであり、この主張を国民運動として展開できるような、広く市民の感情に訴えるドキュメンタリー映画を制作することを決意し、4年をかけて完成に至ったという。製作に必要な資金は、ドイツ国内で150万ユーロの寄付が150を越える企業・個人から集められた。

したがって、このドキュメンタリーではシェア氏が原作者でかつ主演(あるいは案内者)という重要な役割を果たしている。冒頭は、カリフォルニアのロスが舞台で、この米国の巨大な街でもそのエネルギーのすべてを再生可能エネルギーに置き換えることは可能だというシェア氏のモノローグから始まる。

再生可能エネルギーに取り組んでいる事例は、デンマーク、ドイツ、マリ、中国、バングラデシュ、アメリカ、オーストリア、ニュージーランド、ブラジルなどでの取材を中心にまとめられているが、概ねインタビュー中心で、刺激的あるいは煽るような映像は少なく、全体として落ち着いた淡々とした内容になっている。それでもエピソードごとに挟まれるシェア氏のコメントはきわめて鋭く重い。

シェア氏は、ドイツ連邦議会議員(社会民主党)としてFIT(固定価格買取制度)を開花させた自然エネルギー促進法(EEG)を2000年に成立させた中心メンバーで、太陽経済や自然エネルギー100%社会を早くから提唱していた。ソーラーの父とも呼ばれるなど、この分野での先頭に立ち世界各国の運動の組織化も進めてきたが、突然2010年の10月にこの映画の完成を待たずに亡くなっている。

氏は、インタビューの中で自然エネルギーへの取り組みがドイツを中心に成果を上げ始めてはいるものの、抵抗勢力がいかに手強くしたたかであるかを繰り返し強調している。氏のメッセージは常に志に輝き、強烈で熱く聞くものを揺さぶるのだが、どこか疲れたような、あるいはいらだつような印象もあり、氏の活動がいかに厳しい環境下で進められているかを感じさせる。

この映画のもう一方の主役は、国際エネルギー機関(IEA)のチーフエコノミストのファティ・ビロル氏である。世界のエネルギー供給は、新興国の需要増大を背景に低炭素化の要請をも受けて化石燃料と原発への依存をさらに増すようにならざるをえないという、典型的な現実路線の代弁者。当然に既得権益者からの視点で語っているので、その論理に嘘はないとしても、映画の流れからみるとまさに敵役、しかもかなり手強そうでダースベイダー的役割をしっかり果たしている。この対比が映画の強いアクセントになっており、ビロル氏という得がたい適役を得たことも作品の成功につながっているように思う。

監督のフェヒナー氏は、映画のタイトルに「革命」という強い言葉をあえて選んだのは、個人一人ひとりの強い達成感を引き出したいという願いからであると語っている。ドイツは国民性として、国(お上)の決定には従うという保守的な傾向が強い国だという。東西両ドイツの統合から、新しい社会を作ろうという運動が徐々に生じ、個人が自分の頭で考え手足を動かし、自尊心と自律性を高めることによって自我を少しずつ高めることでしか突破できないものがあるという考えから、この作品を構想し完成させたという。さらに作品にこめた強い思いを世界に広げたいという。

この作品は、現在東京など限られた地域で公開されているが、自主的な上映会も数多く企画されているようで、これから日本の各地でもこの映画をみることができるかもしれない。この映画で提示しているようなことが、これまで日本では広く共有されてこなかったように思う。もし機会があれば、ぜひ観ることをおすすめしたい。

ハードなエコはお好き? [映画を見て]

「地球にやさしい生活」“No Impact Man”の放映が始まった。広く公開されているわけではないようだが、いろいろと議論が起こりそうな作品だ。それだけ今の時代の雰囲気に関係があるとも言えるのだが。

「地球にやさしい生活」“No Impact Man”の放映が始まった。広く公開されているわけではないようだが、いろいろと議論が起こりそうな作品だ。それだけ今の時代の雰囲気に関係があるとも言えるのだが。この作品、2009年に米国で公開され、それこそ賛否を巻き起こし大きな話題になったらしい。コリン・ビーヴァンとその奥さんのミシュル、それに一人娘の3人家族が、突如「地球にやさしい」生活に突入する実験ドキュメンタリー。NYTやABCで特集が組まれ、大騒ぎを引き起こしている様子が実験の経過とともに挿入される。ビーヴァン一家の試みは、現代文明への挑戦であり、挑発でもあるかもしれない。とにかく、カチンときた人が特にニューヨークを中心に多かったようで、主要メディアを中心に批判的な雰囲気に支配されていたという。

よくエコに配慮した生活という表現に出くわすが、コリンの選んだのはそんな甘っちょろいものではない。例えば...

「移動」

地下鉄・バス等の大量高速移動手段は使わない。自転車で移動が原則。歩ければ歩く。もちろんエレベーターもエスカレーターも使わない。

「購入」

いらないものはすべて捨てる。ブランドの鞄、靴、家具なども捨てる。どうしても物を手に入れなければならないときは中古に限る。新品はダメ。

「食事」

外食はダメ。食材は遠隔地産を避けて地元産に限る。ゆえにコーヒーはダメ。水は水道水があるので、決してミネラルウォーターなどを買わない。

「ゴミ」

ゴミは出さない。使い捨て容器、紙ごみも出さない(買わなければ出ないが)。生ゴミはコンポストにして土に還す。

「トイレ」

トイレットペーパーは使わず、古布で。

「電気」

使わない。もちろんTVは見ない。

このリストの最初のあたりなら、できそうな気がするが、下のほうになるとかなり「ええっ」という感じだろう。やり過ぎか、受け狙いすぎだろうと思いっきり突っ込みたくなる。

コリンは作家でブロガー(当時43歳)、ミシェルはNewsWeekのベテラン記者(39歳)。環境問題について現状の問題や政治批判を繰り返していても何もいつまでも変わらないと、あえて世間への問題提起として家族を巻き込んだ実験を始めることにした。だから、轟々たる批判は大歓迎。見世物となって飯の種にしようとしているという批判にも、決して否定せずに平然と向き合う。インタビュアーは「彼は危険なエコテロリストだ」とか「結果としてまじめな環境運動の足を引っ張っている」とかガンガンきついことをぶつけてくる。「ミシェルが雑誌記者で大量の印刷物を毎週ばらまいているのに何が環境だ」という意見には笑ってしまったが、まあでもそのとおりでなんでもありのアメリカらしいと言えばそのとおり。

普通に考えると、最初の意図はともかく、こんなにボロかすに叩かれまくるとかなりへこんでもおかしくないのだが、映像にはあまりそんなシーンは出てこない。コリンが打たれ強いのか、ミシェルの懐が深いのかとにかく1年間やり通している。動機がどうであれ、これを継続したのは、もうそれだけで賞賛に値するな。

電気を止めたのは実験開始から半年の時点だが、さすがにここまでやらなくともと同情してしまう。暑い夏にかかるために、部屋の冷房は良いとしても、食べ物が冷やせない。小さな子どもがいるので衛生も含めてちゃんとケアできるのかと疑ってしまう。アフリカではこうやってトマトを腐らせないようにしているんだといって素焼きの鉢を重ねた冷却機を試したりするんだが、当然のようにうまくいかない。大丈夫かよと声をかけたくなってしまう。

ここまで紹介すると、教条主義的な環境原理主義者を想像しそうだが、決してそんなことはない。コリンはもちろんまじめに取り組んでいるのだが、重くはない。むしろ挑戦を楽しんでいるような雰囲気すらある。一年間と期限を切っているせいもあるのだろうが、決して深刻にはなっていない。やっぱり奥さんのミシェルが偉いかなぁ。そのあたりを配慮したようなシーンがところどころあって見所になっていると思う。

作品の最後に一年が過ぎて電気のブレーカーを再び入れるシーンがある。ストーリーの区切りとしても象徴的なところ。夫婦の友達が集まって実験生活完了記念パーティが始まるのだが、決して大騒ぎではなくほのぼのと喜ぶという感じがまたよい。そんなに無理をしてるわけじゃないんだと語りかけるようだ。

ちなみに、実験の終了後も地球にやさしいアクションの多くは続けているそうだ。それでもさすがに、電気と冷蔵庫と洗濯機とトイレットペーパーだけは使うようになったらしいのだが。

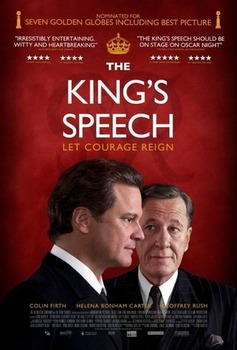

ジョージ6世の開戦演説と比べては [映画を見て]

やっと、「英国王のスピーチ」を見た。優れた監督と俳優によって創られる映画って、どうしてこんなに面白いのだろう。映画は主役であるヨーク公(後のジョージ6世)とその吃音(どもり)矯正を担うローグ、それを支えるエリザベス女王(現在のエリザベス女王の母親)のほぼ3名の会話だけで淡々と進んでいく。これがすごい。言葉のちからというか、会話の間のとりかたというか、英語が母国語の人にはとんでもなく面白いのではないだろうか。英語得意でもないのにこれだけ感動するんだから(もしかしたら勘所が違っているかもしれないが)真髄はどれだけ深いか想像もできない。

そして映画のクライマックスはナチスドイツに対する開戦を国民に告げるラジオ放送のシーン。

国王の国民に向けた開戦演説がどのような力を持つのかは、正直なところよくわからない。日本の皇室と英国の王室との違いも大きいだろうし、その存在が国民の精神性にどこまで強く影響していたかを含めて、あまりに不勉強。少なくとも、この映画を観たくらいではわからない。しかし、ナチスとの大きな戦いが不可避になりつつある状況下で、英国と英連邦のすべての国民に対し国王として発する開戦演説が国民の士気と団結にとってきわめて大きな鍵を握ることは明らかであろう。だからこそ国民の士気を奪うような、情けない演説は決して許されない。そんな強大なプレッシャーを一人で背負い(死去した父の王位は兄が継承したはずなのに)、ラジオの生放送に臨んだ。映画では、この場面の緊張を際立たせるため、ベートーベン交響曲7番の第2楽章が重く厚く流される中をジョージ6世とローグの二人だけが録音室に入る。そしてマイクの前で、あの演説が始められる。

以下は演説の一部

It is to this high purpose that I now call my people at home and my peoples across the seas, who will make our cause their own. I ask them to stand calm, and firm and united in this time of trial. The task will be hard. There may be dark days ahead, and war can no longer be confined to the battlefield. But we can only do the right as we see the right, and reverently commit our cause to God. If one and all we keep resolutely faithful to it, ready for whatever service or sacrifice it may demand, then, with God's help, we shall prevail. May He bless and keep us all.

この崇高な目的のために、今、私は国内外のすべての国民を召集します。我が国民は、我々が開戦に至った理由を、自分たち自身のものとして理解してくれるでしょう。この試練の時に、冷静に、堅固に、結束して構えて欲しいのです。任務は厳しいでしょう。暗い日々が待ち受け、戦争はもはや戦場だけで行われるものではなくなるでしょう。しかし我々は、我々が正しいと信じることだけを行い、厳粛に神に仕えましょう。我々が固い意志を持ち、神に忠実であるならば、神がどのような犠牲を望んでも覚悟して臨むならば、神のご意志のもと、我々は勝利するでしょう。 神の加護が我々とともにあらんことを。

この演説は、ナチスドイツとの全面戦争への英国民の士気を奮い立たせるのに大きな役割を果たしたとされている。その翌年、ドイツが英国本土に空爆を開始し英国は劣勢に陥ったが、ジョージ6世は妻のエリザベスとともにロンドンに止まり、しかも「最後まで戦う」と宣言したことから、国王への支持は高まりその士気は保たれた。

1939年のこの演説の録音はここで聞くことができるが、映画はその演説のスピードや話しのテンポなどをかなり忠実に再現していたように思う。内容は複雑なものではなく、論点を整理してありとてもわかりやすい。そしてゆっくりと、国民の一人ひとりに語りかけるような演説であった。

ぐっときたのは、“この試練の時に、冷静に、堅固に、結束して構えて欲しいのです。”というところ。国家の危機に際し、精神論一辺倒で、とにかくがんばりましょうと声を張り上げ繰り返すだけのリーダーに比べて、この穏やかだが格調の高い、そして真に心から国民に語りかけようとしている演説のほうが、はるかに腑に落ちると感じるのは私だけだろうか。