マンドラゴラの叫び [読後の感想]

畏友、船山信次氏:日本薬科大学教授より、新著「毒の科学」献本いただいた。

こんどの本は、新書版ではなく、かなり重量級。しかも、カラー図版が多く内容も稠密。これまで、船山氏が著してきた一般向けの「毒」の本の中でも際立っている。ここまでくると、毒に関する科学啓蒙書としては、百科的な役割さえ担って、この領域の頂点に立つと言ってもよいのではないかと思う。とにかく、これが手許にあれば、毒について何か知りたいことがあれば、必ず一定の回答がここにはある。そういったタイプの本である。

もうひとつ、この本の特徴は、新書版と異なり大型(A5版)であること、しかも使われている図はすべてカラー刷りである。このため、古代から中世にかけて、暗殺の横行による毒の恐怖と宗教(あるいは魔術)が重なり合っていた時代の、おどろおどろしい雰囲気が挿絵(多くは中世の宗教画)からにじみ出ている。正直、かなり気味悪いのもある(例えばこの本の最初に掲げてあるマンドラゴラなど)。年少の子供に不用意に見せると、怖い夢にうなされるかもしれない。死の恐怖、毒が持つ悪魔的な力、このイメージは強烈だ。しかし、この本の最大の価値はここにあるともいえる。すなわち、毒を単に科学の視点からだけでなく、人類の歴史文化の中で果たしてきた役割についても力点を置いていることである。船山氏は、毒は死に関わる危険なものとして知られていたと同時に、その存在がむしろ文明の発達を促してきたとも考えられるとして、次のように記している。

“人々は毒でしとめた獲物を食べても大丈夫なことを知っていた。これらのことがらは、やがて記録として残されるようになる。古い記録には毒や薬の記載が必ずといっていいほど見られる。まるで人類はこれらのことがらを記録したいがために文字や粘土板、パピルス、紙、筆、墨、インクなどの記録手段を発明してきたかのようですらある。”

手に取ると大変に美麗であり、知識の宝庫と呼べるような本なのだが、船山氏は読者に対して次のように注意を発している。

“記述を鵜呑みにして自己または他人に応用されないように”

<マンドラゴラ>

人のように動き引き抜くと悲鳴を上げて、まともに聞いた人間は発狂して死んでしまうという伝説がある。ハリーポッターに出てきたことで知られているように、ヨーロッパの伝承には頻出する。

ネット接続の深い穴に落ちて [気がついた]

「パソコンを何回もクリックして、いつまで何やってんの」、家人から冷たく言い放たれてしまった。壁際のネット機器の前に座り込んで、ぶつぶつ言いながらなにやら繰り返し繰り返している姿を見て、ついにボケが来たかと思ったのではないか。これは、新種の徘徊か、いわゆるテクノボケかと。

「パソコンを何回もクリックして、いつまで何やってんの」、家人から冷たく言い放たれてしまった。壁際のネット機器の前に座り込んで、ぶつぶつ言いながらなにやら繰り返し繰り返している姿を見て、ついにボケが来たかと思ったのではないか。これは、新種の徘徊か、いわゆるテクノボケかと。自宅の無線LANが遠くの部屋でどうしてもうまく受信できないので、配置を少しだけ変えてみようと日曜の午後にふと思い立った。ついでにモデムやらルーターのごちゃごちゃ配線もすっきりとまとめて、ほこりも払って。おお、かなり美しい、と(勝手に)喜びつつ、さて受信感度はどうかなとiPadを開いた。あれ?Wifiの強度はいいのに、ネットにつながらない。あわててLenovoを開いてWindowsで試みるが、やはりネットはだめ。こんなこと初めてだが...

自宅のネット環境は、長い間シンプルそのもので、NTTのフレッツとプロバイダはso-netという組み合わせ。これに市販の無線LANルーターをつなぎ、室内どこでも利用できるようにして使い込んできた。ところが今年になって、ふと「ひかり電話」の導入に思い至り、2月から新たに「ひかり電話ルーター」が壁際の機器群に加わっていた。

ひかり電話ルーターの取説を開いて、トラブル対応を探ったが、なにせこの新参者とは付き合いが薄く、さっぱりわからない。しかしいろいろ調べていると、ネットとの常時接続が切れているだけではなく、「電話」もつながっていないことがわかった。確かに受話器を持ち上げても「ツー」という音が聞こえない。あ、これはマズイ。大変なことを、やっちっまった、かも。ところが、休日でサービス窓口は開いていない。ということで、翌日の朝を待つことに...

月曜の朝にさっそくサービス窓口に連絡したところ、実は昨日に同じマンション内のひかり電話利用者から不通の連絡があり、おそらく集合装置のトラブルと思われるので、既に修理点検の手配をしているとのこと。え?トラブルの原因は、ここではなく外だったのか。で、普通はこれで通信が回復してめでたしめでたしとなるのだが、なかなかそうはならず、深いトホホが待っていたのだ。

たしかに、ひかり電話はその日のうちに復旧した。よしよしと、PCをつなぐと、あれ?やっぱりつながらない。いろいろやってもダメなので、またサービス窓口に連絡。指示に従って設定をしていくと、フレッツのPPP接続はちゃんとできることがわかった。ところが、プロバイダとの接続ができない。さらに症状を見ていくと、どうやらアクセス認証ではじかれているらしい。ここでの結論は、プロバイダから提供されている接続用のIDとパスワードを準備して設定しなおすということだった。ああ、なるほどそういうことか。でも、接続用IDって、記憶にないけど...ずいぶん前にネットの接続を開始する時に、設定し入力したんだろうが、憶えていない。よく使っているIDとパスワードは何種類かあるが、組み合わせを総当りすればなんとかなるかも、と迂闊にも考えてしまった。ここで、さっさと諦めてプロバイダに問い合わせれば良いのに。 (-_-;; (汗 とはこのこと。

ここから長い迷い道にはまりこんでしまった。これを傍で見ていれば、確かに新手のボケが出たと思うかもしれない。まったく、あーあ、である。さすがに窮して、こんどはso-netのサービス窓口に藁をもつかむ思いで連絡。ほとんど同じステップを確認して、結論は同じように接続IDとパスワードらしいということ。ここから違ったのは、IDとパスワードはすぐにハガキで郵送してくれることになったこと。おお、これでようやく地上に出られる!(ジタバタせずに最初からそうしてれば...)

というわけで、結果的にネットの世界へ戻ることができた(戻らないほうが幸せだったかも)。決してテクノ・ボケではなかったと主張したいのだが、よく考えると、泥沼にはまりこんでうだうだと打開策を講じないというのは、本人が気づいていないだけで、徘徊とあまり変わらないのでは。これが深淵なボケの入り口なのかも...

人がコンピュータに駆逐されるとき [新聞記事]

「コンピューターが仕事を奪う(上)」新井紀子国立情報学研究所教授、日本経済新聞 2013.5.19、経済教室を読んで

先月行われた、第2回将棋電王戦で将棋ソフトが勝利したことは、やはり予想以上の衝撃を与えたようだ。1997年にチェスの世界チャンピオン(カスパロフ氏)がIBMのスーパーコンピューターに敗れた時に、いつかは将棋でも同じことが起きるだろうとは思ってはいたが、現実にしかもこんなに早く実現しようとは。

将棋はチェスと異なり、獲った敵の駒を再び使えることで変化の枝が多く、しらみつぶしが得意なコンピューターでも、そうたやすくは人間の能力を越えられないだろうという、淡い思いがあった。これを打ち破ったのは、物理的なマシンパワーだけではなく、むしろソフトの力によるということらしい。その中心にあるテクノロジーは「機械学習」。最近でよく知られているのは、防犯カメラによる容疑者認識だが、他にも音声認識(Siriなど)、機械翻訳、音声合成、検索エンジン、スパムメール検出などなど、その範囲は急速に拡大しているらしい。

「データ」と「機械学習」という手段を将棋ソフトが手に入れたからである。公開されたプロ棋士の対戦の棋譜(データ)を基に、プロ棋士が選んだ指し手こそ価値が高いと認識し、さらにその評価を少しずつ自動的に調整する(機械学習)プログラムの登場である。

これはなんてすばらしい未来の登場ではないか。などと浮かれている場合ではないと、新井氏は次のように述べている。

スパム除去ソフトはメール管理者をスパムメールとの格闘から解放した。では、彼らの仕事は楽になっただろうか。そうではない。結果的に彼らから職を奪ったのである。

作業のある手順をルール化して機械にわかるように書き下してやれば、コンピューターが文句も言わずに淡々と処理してくれる。人間を単純労働から開放する歴史的な福音だなどとこの事態を歓迎しているだけではいけないというのだ。すでに米国や英国では、入試の小論文採点に自動採点システムが導入されている。人が二人で(誤りを避けるため)採点するより、人とコンピューターのコンビのほうが低コストでしかも精度が高いのだそうだ。つまり、「そこそこ」の知的作業はコンピューターによって急速に代替されつつある。

少子化する日本(あるいは先進国)で、機械によって労働の代替ができることは悪いことではないという考えもあるが、ここに3つの不安が横たわっているという。

ひとつは、機械学習の精度がデータ量に依存すること。学習の複雑さを向上させるより量が決め手だというのは悲しいが、確かに事実かもしれない。Googleは最初からこのことに気づいていたのだろう。

ふたつめは、未熟な人工知能では人を完全に労働から解放はできないということ。機械にできない仕事は両極端に分かれることが知られており、機械が「そこそこ」の知的労働を代替することで、労働は上下に分断されることになる。

みっつめは、機械で代替できない「高度人材」を教育するための効果的な手法が見つからないことにある。

この三番目の課題は新井氏が指摘するようにたしかに大きく難しい。

20世紀までの学校教育が成功をおさめたのは、教育がプログラム化でき、多くの生徒が訓練さえすれば能力を身につけられたからである。そして、プログラム学習で身に着いた能力が労働市場で十分な付加価値をもったためである。

教育・訓練が機械で代替されてしまう現実の到来を十分には見通してこなかった。コンピューターシステムの進歩と拡大は、人に明るく豊かな未来だけを与えてくれると信じていたのだが、いま生じつつある「未来」は、そうした夢の世界へは決して向かってはいないということだろう。

先月行われた、第2回将棋電王戦で将棋ソフトが勝利したことは、やはり予想以上の衝撃を与えたようだ。1997年にチェスの世界チャンピオン(カスパロフ氏)がIBMのスーパーコンピューターに敗れた時に、いつかは将棋でも同じことが起きるだろうとは思ってはいたが、現実にしかもこんなに早く実現しようとは。

将棋はチェスと異なり、獲った敵の駒を再び使えることで変化の枝が多く、しらみつぶしが得意なコンピューターでも、そうたやすくは人間の能力を越えられないだろうという、淡い思いがあった。これを打ち破ったのは、物理的なマシンパワーだけではなく、むしろソフトの力によるということらしい。その中心にあるテクノロジーは「機械学習」。最近でよく知られているのは、防犯カメラによる容疑者認識だが、他にも音声認識(Siriなど)、機械翻訳、音声合成、検索エンジン、スパムメール検出などなど、その範囲は急速に拡大しているらしい。

「データ」と「機械学習」という手段を将棋ソフトが手に入れたからである。公開されたプロ棋士の対戦の棋譜(データ)を基に、プロ棋士が選んだ指し手こそ価値が高いと認識し、さらにその評価を少しずつ自動的に調整する(機械学習)プログラムの登場である。

これはなんてすばらしい未来の登場ではないか。などと浮かれている場合ではないと、新井氏は次のように述べている。

スパム除去ソフトはメール管理者をスパムメールとの格闘から解放した。では、彼らの仕事は楽になっただろうか。そうではない。結果的に彼らから職を奪ったのである。

作業のある手順をルール化して機械にわかるように書き下してやれば、コンピューターが文句も言わずに淡々と処理してくれる。人間を単純労働から開放する歴史的な福音だなどとこの事態を歓迎しているだけではいけないというのだ。すでに米国や英国では、入試の小論文採点に自動採点システムが導入されている。人が二人で(誤りを避けるため)採点するより、人とコンピューターのコンビのほうが低コストでしかも精度が高いのだそうだ。つまり、「そこそこ」の知的作業はコンピューターによって急速に代替されつつある。

少子化する日本(あるいは先進国)で、機械によって労働の代替ができることは悪いことではないという考えもあるが、ここに3つの不安が横たわっているという。

ひとつは、機械学習の精度がデータ量に依存すること。学習の複雑さを向上させるより量が決め手だというのは悲しいが、確かに事実かもしれない。Googleは最初からこのことに気づいていたのだろう。

ふたつめは、未熟な人工知能では人を完全に労働から解放はできないということ。機械にできない仕事は両極端に分かれることが知られており、機械が「そこそこ」の知的労働を代替することで、労働は上下に分断されることになる。

みっつめは、機械で代替できない「高度人材」を教育するための効果的な手法が見つからないことにある。

この三番目の課題は新井氏が指摘するようにたしかに大きく難しい。

20世紀までの学校教育が成功をおさめたのは、教育がプログラム化でき、多くの生徒が訓練さえすれば能力を身につけられたからである。そして、プログラム学習で身に着いた能力が労働市場で十分な付加価値をもったためである。

教育・訓練が機械で代替されてしまう現実の到来を十分には見通してこなかった。コンピューターシステムの進歩と拡大は、人に明るく豊かな未来だけを与えてくれると信じていたのだが、いま生じつつある「未来」は、そうした夢の世界へは決して向かってはいないということだろう。

肉食うべし [雑誌記事]

”「肉は食べるな」大間違い” AERA 2013.4.29 を読んで

前にも肉食が体に悪いわけではないという説がある、いやむしろそれは現代医学の常識だという話を紹介した:「健康は脂ぎった食事から」。

それ以来、肉料理に出会ったときのプレッシャー(肉の食べ過ぎは不健康!)はずいぶんと減ったように思う。

とkろが、ここのところの本屋の店頭では、「長生きしたけりゃ肉は食べるな」というこの1月に出た本がブレークしているらしい。この本の著者は若杉友子氏。京都在住の、なんと76歳の方。いわく、<現代人は食べ物に無関心です。身体によくないものを食べているから、病気になるのです。お肉はその代表選手です>

しかも肉だけでなく、卵や牛乳などの動物性たんぱくを「全」否定。なにせ、未だ読んではいないのでえらいことは言えないが、昔の日本人は一汁一菜で小食、肉などほとんど口にしていない。だから、今の年寄りは長生きで健康だ!という論調かと推察できる。

ところが、この反肉食論に真っ向から反論する本が、ほぼ同じタイミングで出ているそうだ。著者は人間総合科学大学教授の柴田博氏。タイトルは、「肉を食べる人間は長生きする」。見事に真逆である。

AERAの記事は、そのお二人の他の専門家からの取材を重ねて肉食の真実に迫ろうとしていて、なかなか興味深い。

例えば、慶応大学医学部の近藤誠氏は、「動物性たんぱくを摂るなというのは、大いなる勘違い。動物性たんぱくを断って菜食にすると、一気にやせて体の抵抗力が落ち、短命になります」と説いている。さらに、「そもそもメタボという概念が大間違い。(中略)メタボにさしかかる程度の小太りが実は一番長生き。また、コレステロールが高い人ほど長生きしています。」

どうもこうした意見の並べ方を見ると、AERAとしては、肉は食べた方がよいというほうの肩をもちたいらしい。たしかに頷くところは多い。先の近藤氏は、反動物たんぱく室の動きを、「神秘主義」とまで断じている。確かに、徹底したストイックで、修道士のような雰囲気さえ漂っているようにも思える。

そういう食事について、自分を追い込んでいく人がいることは否定はしないのだが、おさそいがあれば正直ご遠慮したい。なにしろ、わたくし、肉が大好きですから。

前にも肉食が体に悪いわけではないという説がある、いやむしろそれは現代医学の常識だという話を紹介した:「健康は脂ぎった食事から」。

それ以来、肉料理に出会ったときのプレッシャー(肉の食べ過ぎは不健康!)はずいぶんと減ったように思う。

とkろが、ここのところの本屋の店頭では、「長生きしたけりゃ肉は食べるな」というこの1月に出た本がブレークしているらしい。この本の著者は若杉友子氏。京都在住の、なんと76歳の方。いわく、<現代人は食べ物に無関心です。身体によくないものを食べているから、病気になるのです。お肉はその代表選手です>

しかも肉だけでなく、卵や牛乳などの動物性たんぱくを「全」否定。なにせ、未だ読んではいないのでえらいことは言えないが、昔の日本人は一汁一菜で小食、肉などほとんど口にしていない。だから、今の年寄りは長生きで健康だ!という論調かと推察できる。

ところが、この反肉食論に真っ向から反論する本が、ほぼ同じタイミングで出ているそうだ。著者は人間総合科学大学教授の柴田博氏。タイトルは、「肉を食べる人間は長生きする」。見事に真逆である。

AERAの記事は、そのお二人の他の専門家からの取材を重ねて肉食の真実に迫ろうとしていて、なかなか興味深い。

例えば、慶応大学医学部の近藤誠氏は、「動物性たんぱくを摂るなというのは、大いなる勘違い。動物性たんぱくを断って菜食にすると、一気にやせて体の抵抗力が落ち、短命になります」と説いている。さらに、「そもそもメタボという概念が大間違い。(中略)メタボにさしかかる程度の小太りが実は一番長生き。また、コレステロールが高い人ほど長生きしています。」

どうもこうした意見の並べ方を見ると、AERAとしては、肉は食べた方がよいというほうの肩をもちたいらしい。たしかに頷くところは多い。先の近藤氏は、反動物たんぱく室の動きを、「神秘主義」とまで断じている。確かに、徹底したストイックで、修道士のような雰囲気さえ漂っているようにも思える。

そういう食事について、自分を追い込んでいく人がいることは否定はしないのだが、おさそいがあれば正直ご遠慮したい。なにしろ、わたくし、肉が大好きですから。

蕙斎の江戸一目図 [新聞記事]

ようやく待っていたものが届いた。

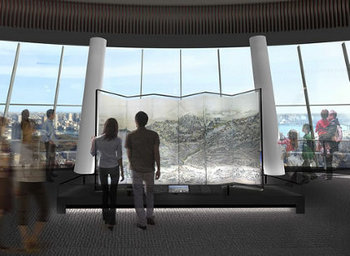

津山藩のお抱え絵師であった鍬形蕙斎(くわがたけいさい)が、今から200年前に描いた江戸の鳥瞰図、「江戸一目図」のミニチュアとその解説書「江戸一目図を歩く」である。

蕙斎作「一目図」の存在を知ったのは、4月5日付け日本経済新聞の文化欄、「200年前の江戸をナビ」尾島治氏:津山郷土博物館長による。実は、東京スカイツリーの展望デッキに大きな屏風絵(レプリカ)として開業時から展示されている、らしい。というのも、未だ完成後に登ったことがなく、こうした話題についていけていない。またひとつ大きな宿題が出てきてしまったということか。

蕙斎が二百年前に描いた絵が、スカイツリーの展望台からの眺めと寸分違わない。それではまるで、蕙斎がタイムトラベラーであるかのような話だが、しかし偶然にしても不思議な話ではないか。江戸に住む町絵師として、津山藩にその技量を高く評価されてお抱え絵師となった蕙斎の傑作であることは間違いはない。

現在の東京駅の八重洲側にあった津山藩邸を絵のほぼ中央やや下に置き、江戸城と富士山を絵の上部に配し、隅田川を絵の底辺に据え、海(江戸湾)を絵の左に配すると、結果として視点が江戸の西の端の上空になったということであろう。絵には亀戸天神も含まれているので、視位置がスカイツリーでは、やや無理があるのだが、そのあたりはご愛嬌。そもそも蕙斎の描く一目図は、空間をかなり歪めて地図の「ようなもの」を創り出したもので、あまり現実との整合に目くじらを立ててもしょうがないともいえる。

興味深いのは、蕙斎の一目図がスカイツリーにレプリカとして展示されることが決まってからはじめて絵の中に描かれている地物の同定が進められたということだ。確かに絵はあまりに大部でかつ細かいために同定作業は容易ではなかったらしい。津山郷土博物館では、それまで273ヶ所までは特定されていた地物同定を、このレプリカ展示に合わせて倍以上の600ヶ所にまで増やしてきたそうだ。この精密な作業によって一目図の歴史的な価値がいっそう高まったことは疑いない。

それにしても蕙斎の絵で驚くのは、200年前の江戸の暮らしが簡略な線で生き生きと描かれていることである。6枚にも及ぶ巨大な絵の中に、通りの商いの賑わいや、小船による川漁の様子など、江戸の町に生きる人々のざわめきが聞こえてきそうな描写がそこにはある。つまりこれは、詳細な航空写真でもなければ地図でもない、江戸の町を200年前の時間とともに切り取ったものなのだ。

手元に届いた、一目図の解説書とミニチュアを繰り返し見るたび、宿題が気になる。まずはスカイツリーの展望台に行かねばならない。そしてその次は、津山市にある一目図の現物との対面であろう。いつかは岡山に行かなければなるまい。

「とんでもない」が世界を救う [読後の感想]

「知的創造の技術」赤祖父俊一、日本経済新聞出版社 を読んで

「知的創造の技術」赤祖父俊一、日本経済新聞出版社 を読んで赤祖父氏は世界的なオーロラ研究の権威。東北大学からアラスカ大学に進み、長くオーロラの成因の解明に携わってこられた。最近では「正しく知る地球温暖化―誤った地球温暖化論に惑わされないために」という本などで、温暖化対策に正面から疑問を呈するなど、物言う大御所として知られるようになっているようだ。

(その赤祖父氏が、長い科学者としての実績と経験をもとにした「知的創造」のエッセンスを、専門家ではない一般の読者向けに解説したものと期待して読むと、多いに肩透かしをくらうことになる。とにかく、このタイトルは変というか、本の内容をほとんど正しく表していない。なぜこのような堅苦しい、しかも手に取りにくい題を与えてしまったのか、きわめて不可解である。)

隆盛と衰退は避けられない。企業も、産業も、国さえも盛衰を繰り返すことは歴史の教えるところである。氏はこれに対し、“盛衰の流れを阻止しなくてはならないと主張しているのではなく、むしろ流れに積極的に立ち向かっていく、そのために必要な創造と革新を進めるにはどうしたらよいかということを述べるのが本書の目的である” と明確に示している。氏はこの「創造」について、トインビーの、“文明の自動化(効率化)は人間の奴隷化を伴い、創造性が失われていくことが国の衰退を招く” という言を引きながら、それではどうすべきかという点に踏み込んでいる。

欧米あるいは日本でも、創造あるいは革新の重要性については多く指摘されながら、具体的にどうすればよいかについては詳しく論じられていないのは、「創造」の定義を知らないからだと厳しく断じている。すなわち、まず創造とは無から有を生み出すことという固定観念を捨てなければならないという。

“創造とはすでに存在する2つ、または、それ以上のものを統合すること”

この定義は、もともと科学哲学の定義だそうだが、学問はもちろん、芸術や政治にさえ当てはまるという。この世に生まれる新しいことは、すべて古いものの組み合わせにすぎないというのは重要な認識であろう。

“科学における大きな進歩は、困難な問題において突破口を発見することであるが、科学創造とは「2つまたはそれ以上の事実または理論を統合すること」であり、企業における新製品の創造と、その定義は全く同じである。そう述べると、現在止まることなく狭い分野に専門化していく科学の世界では当惑する専門家が多いと思うが、当惑すること自体、「科学をする」ということの本質を理解していないことによる。”

研究者が専門知識の詰め込みに精一杯で、創造とはかけ離れてしまっているとの指摘だ。さらに創造を具体化するためには大きな難関が待ち受けている。それは、常識になっていることからかけ離れて、常識はずれの「とんでもない」を生み出すことであるという。

“「とんでもない」ことを「とんでもある」ことにする”

問題が現在のすでに確立されている知識の延長線上にあると考えるため、教科書的例題解法しか頭に浮かばないこと、あるいは既成概念や過去の成功体験から新しい組み合わせが奇異に思え、簡単に受け入れられないことなどが大きな障壁となって「創造」と「革新」の実現をはばむという。それまで、常識と考えられていたことを打ち破るというのは勇ましいが、当然にすぐには受け入れられない。とんでもないとしか表現のしようがないということであろう。しかし、氏はこの反応が大事だともいう。直ちに「なるほど」と受け入れられるものは実は常識的な解であり、創造でもなんでもないかもしれない。したがって、「とんでもない」と言われたときは、提案者はむしろしめたと思ってよい場合があるとも述べている。

この創造のプロセスを氏は「猫のパズル」という話で説明する。最初は猫のパズルと思って試行錯誤していると、どうしてもパズルに合わないピースが見つかったとする。この時の対処として、(1)解いているパズルは猫なので、間違って紛れ込んだピースとして捨ててしまう、(2)そのピースは猫のパズルの一部であることは間違いないので、歪みが生じたか欠けてしまったか、とにかく解決策を探す。(3)パズルそのものに疑問を向けて見直しているうちに、猫ではないピースを他にも見つけ出し、やがてパズルが猫ではなく犬のだったとわかる。真面目な人の多くは(2)にはまるのだが、避けなければいけないのは(1)で実はこれが最も罪深い。これを許すと千載一遇のチャンスをむざむざ捨てるという愚を犯すことになる。困難を克服するには、「とんでもない」と言われることにたじろがず、創造を手繰り寄せられるかにかかっている。

赤祖父氏はこの本のエピローグで、研究者の育成という点について次のように述べている。

“科学は常に進歩する。進歩するということは、現在の知識が不十分であるか、誤っていたためである。言葉を換えて表現すれば、科学の知識は常に改革が必要であるということである。・・中略・・科学を進歩させるということは、観測や実験を基礎として、現在広く信じられている理論と合わないことを発見することである。”

「とんでもない」が世界を救うのだ。

クオリティペーパーと格差 [雑誌記事]

AERA 2013.3.18号、内田樹の大市民講座、「1億総読者を願う新聞人の素志とは」 を読んで

「新聞は亡びるだろう」、これが内田氏の基本スタンスである。

内田氏は、朝日新聞の紙面審査委員を2年続けてきた中で、ずっと新聞というメディアの行く末について考えてきたという。

欧米には「クオリティペーパー」という新聞のジャンルがある。日本語にすると「高級紙」ということだろうか。

ガーディアン、ニューヨークタイムズ(NYT)、ルモンドなどがそれにあたるとされている。もちろん日本にはない。朝日新聞の発行部数は750万であるのに比べ、最も部数の多いNYTでも100万部に止まっていることが、その新聞が誰をターゲットにして作られているかを明瞭に物語っている。クオリティペーパーは最初から「多様な」読者を狙ってはいない。

“これらのクオリティペーパーは知的上層に読者を「限定」している。読者はクオリティペーパーを読んで、政治経済文化についての質の高い調査報道や分析に触れ、現実理解を深める。そして、質の高い情報にアクセスすることのできない「情報弱者」に対するアドバンテージを一層確固なものにする。”

“欧米のクオリティペーパーの目的は「全国民の啓蒙」ではないし、むろん「知的な平準化」ではない。むしろ、「知的階層格差の再生産」である。”

わが国では、古くから国を富ませる源泉は国民の知的水準を高めることにあるとされ教育が重視されてきたが、近代になってからは新聞にもそうした役割があるとされてきた。これまで朝日や読売に代表される新聞が第一に取り組んできたことは、啓蒙主義に立脚した国民の情報格差の是正であったはずだ。大新聞の社是には、「知的階層格差の拡大」などということは微塵もない(はずだ)。

しかし、内田氏は考える。

“日本でも、社会の階層化と市民たちの原子化がこれ以上進めば、新聞は亡びるだろう。”

悲しいかな、わが国も徐々にではあるが社会格差が拡大を続けている。やがて誰の目にもはっきりとわかるような、少しも平等ではない、でも全体としては豊かな(はずの)、社会が姿を現してくるのだろう。それでもなお内田氏は、

“「1億3千万を読者に想定したクオリティペーパー」という虚しい夢を追い求めている日本の新聞人の素志を私は「可憐」だと思うのである。”、と記している。

ほんの一握りのスーパーエリート達が国を引っぱって行く、その情報基盤としてのクオリティペーパー。なるほど、と膝をたたいて更なる欧米化を志向するのか、あくまでも日本的な平等主義を貫くのか。読売だ朝日だと互いを罵っている場合ではないのだが...

「新聞は亡びるだろう」、これが内田氏の基本スタンスである。

内田氏は、朝日新聞の紙面審査委員を2年続けてきた中で、ずっと新聞というメディアの行く末について考えてきたという。

欧米には「クオリティペーパー」という新聞のジャンルがある。日本語にすると「高級紙」ということだろうか。

ガーディアン、ニューヨークタイムズ(NYT)、ルモンドなどがそれにあたるとされている。もちろん日本にはない。朝日新聞の発行部数は750万であるのに比べ、最も部数の多いNYTでも100万部に止まっていることが、その新聞が誰をターゲットにして作られているかを明瞭に物語っている。クオリティペーパーは最初から「多様な」読者を狙ってはいない。

“これらのクオリティペーパーは知的上層に読者を「限定」している。読者はクオリティペーパーを読んで、政治経済文化についての質の高い調査報道や分析に触れ、現実理解を深める。そして、質の高い情報にアクセスすることのできない「情報弱者」に対するアドバンテージを一層確固なものにする。”

“欧米のクオリティペーパーの目的は「全国民の啓蒙」ではないし、むろん「知的な平準化」ではない。むしろ、「知的階層格差の再生産」である。”

わが国では、古くから国を富ませる源泉は国民の知的水準を高めることにあるとされ教育が重視されてきたが、近代になってからは新聞にもそうした役割があるとされてきた。これまで朝日や読売に代表される新聞が第一に取り組んできたことは、啓蒙主義に立脚した国民の情報格差の是正であったはずだ。大新聞の社是には、「知的階層格差の拡大」などということは微塵もない(はずだ)。

しかし、内田氏は考える。

“日本でも、社会の階層化と市民たちの原子化がこれ以上進めば、新聞は亡びるだろう。”

悲しいかな、わが国も徐々にではあるが社会格差が拡大を続けている。やがて誰の目にもはっきりとわかるような、少しも平等ではない、でも全体としては豊かな(はずの)、社会が姿を現してくるのだろう。それでもなお内田氏は、

“「1億3千万を読者に想定したクオリティペーパー」という虚しい夢を追い求めている日本の新聞人の素志を私は「可憐」だと思うのである。”、と記している。

ほんの一握りのスーパーエリート達が国を引っぱって行く、その情報基盤としてのクオリティペーパー。なるほど、と膝をたたいて更なる欧米化を志向するのか、あくまでも日本的な平等主義を貫くのか。読売だ朝日だと互いを罵っている場合ではないのだが...

さらば、Green [新聞記事]

先週の金曜に突然、ニューヨークタイムズ(NYT)のGreen Blogの閉鎖がアナウンスされた。

先週の金曜に突然、ニューヨークタイムズ(NYT)のGreen Blogの閉鎖がアナウンスされた。このブログは、米国の主要メディアの中では執筆陣も充実しており、米国を中心とした環境やエネルギーの現状と課題を知るにはよい情報源だっただけに、驚きが広がっている。NYT全体にしてみれば、そんなに大きな影響がないと考えてのことかもしれないが、環境やエネルギーに近い関係者や研究者からは大きな反発が起き現在もまだ収まる様子がない。

The Nation誌で定期的にブログを書いている Greg Mitchell 氏は、先週末にニューヨークタイズム(NYT)が突然に発表した環境ブログ(Green:A Blog About Energy and the Environment)の閉鎖に噛み付いている。

http://www.thenation.com/blog/173214/nyt-axes-green-blog-after-dropping-environment-unit

'NYT' Axes 'Green' Blog, After Dropping Environment Unit というタイトルが語るように、Greenブログの閉鎖は、その前に起きたNYTでの環境部門の縮小に続いたもので、少しも唐突ではないという。金曜日の「事件」については、いろいろな見方があるようだが、結局は経営不振のメディアの代表の一つであるNYT(限った話ではない)が採った、普通の経費削減策の一つということらしい。それにしてもなぜ「環境」を、しかもこのタイミングでなの?というのがMitchell 氏の意見。

そもそもこれだけ批判が巻き起こることが十分に予想される重要な決定を、金曜の午後5時にネット上でポンと投げてすますという感覚がおかしいだろう。悪い話は金曜の午後5時にポストするというのは、大きな企業や組織の不祥事公表にはよくあることで、できるだけこっそりとすませたいという思惑が見え見えなのだと手厳しい。

また、この'Green' にもよく寄稿している Andrew Revkin 氏は'Green' について、これまでの4年で5,364の投稿を重ねてきた環境関連のニュースと分析における最高の集積者(aggregator)だったと評し、今回の措置に疑問を投げかけている。

http://dotearth.blogs.nytimes.com/2013/03/02/a-farewell-to-green/

NYTで Public Editor's Jounal を担当している、Margaret Sallivan 氏は、以下のブログの中で、今回のブログ閉鎖で起きているさまざまな場所での混乱や批判に言及しているが、その最後では、まずNYTの編集者たちが、環境関係のニュースは中止したのではないし、最重要との位置づけは変わらないし、今回の変更に代わる新しい方策を探ろうとしていると読者に訴えるべきだと述べているのだが、これは穏やかな言い回しだがきつい要請だ。あんたたちは、経営のせいにしてるみたいだけど、みんな頭にきてるよ、そのことをよくわかってるの?ということだ。

http://publiceditor.blogs.nytimes.com/2013/03/05/for-times-environmental-reporting-intentions-may-be-good-but-the-signs-are-not/

一地方誌(NYTは全国紙ではない)の、一つのブログの小さい話なのだが、その内容を良く知っているものからすると、どうしてこんなに社会的にも影響力の高いものを、いとも簡単に閉鎖したんだという失望と批判が巻き起こるのも当然かなとも思う。逆に言えば、NYTの編集方針からはみ出すほどの影響力を持ち始めたために、扱いに窮していたということもあるのかもしれない。

小生も米国での環境やエネルギーに関する動向を探るときの入り口はここだっただけに、Greenの消失はかなりショックだ。これからいったいどこへ行ったらいいんだ!というのが正直なところだが、これをきっかけにして視野を広げろということかもしれないと腹をくくっている。

静かに走ろう [気がついた]

最初にこのポスターを見つけたのは、休日の午前中。人通りも少なく、もちろんランニングやジョギングする人も見えない。車もほとんど通らない。ここを静かに走れというのは誰に対してなのだろう。この疑問が解けたのは、数日後の平日の早朝のことである。

朝の6時半ころ、まだ日が昇りきっていない冬の朝に、同じ場所に通りかかった。前に来たときと様子が違う。静かな早朝の住宅街という雰囲気はない。せまい路を、次から次に車が通り過ぎていく。しかも、かなりのスピードで走りぬけていくため、走行音が高い。表通りから離れた場所になぜこんな車の流れがあるのか。数分間そこに立ち止まって様子を眺めたが、流れは途切れない。流れの源を辿って見ると、ここを通るすべての車が、10mほど手前の狭い路地から湧き出てくる。路地から出て左折し、10mほど走ったところで小さな公園の端を回りこんで右折し、ポスターの貼ってある路へ突っ込んでくる。どの車も通り慣れているようで、左折右折が連続するS字運転でもスピードはほとんど落とさない。しかも、よく見ると走っているのは、ほとんどが業務用車両で、運転しているのも作業服か背広を身につけている人が多い。つまり、これは仕事車の出勤時ラッシュということらしい。ここは、通り抜け道なのだ。

湧き出し口の先はどうなっているのか。車が走り抜けるため人の通る余地がほとんどない路地の先は、多摩川の堤防に沿って長く続く狭い道だった。なぜこの川沿いの狭い一本道に車が流れ込むのか。この地区は、多摩川と野川に挟まれた細長い形状をした住宅街で、そのほぼ中央を走る幹線路は、幅員がないことから歩行者を守るために一方通行にせざるをえなかったのだろうが、その逆を走る車はより狭い通りを、それこそ縫うように走るしかないのだ。

このような朝夕の抜け道は、仕事上手の知恵ということで、誉められることはあっても止められることはないのだろうが、これでは生活者の安全も安心もあったものではない。こんなに見え見えで危ない抜け道には、なんらかの手を講じるべきではないか。ポスターも良いが、「静かに走ろう」ではこれを警告と受け止める運転者は一人もいないだろう、町内会の気休めと言っては言いすぎか。注意喚起にすらならないアリバイ作りは、そろそろ止めにしたらどうか。

交通安全の観点から、警察に行っても、区役所に行っても、道路改良が必要なことはわかっているが調整に手間と時間を要しており、すぐには解決策はないという答えが返ってくる。もうそろそろ、困ったら行政に駆け込むというパターンだけに頼るのはやめにしよう。同じような問題を抱える地域では、どんな解決策を模索しているのか、住民が自分の問題として動き出さないと解決は見えてこない。

たとえば、関西では抜け道を使う車を警察官が止め、免許証を提示させた上で「地元の人じゃないね。抜け道に使わないでもらえませんか?地元の人が非常に困ってます」という例があるらしい。住民の怒りが警察を動かしたケースだ。世田谷でもときどき見かけるが、路面に凸凹突起などの緩やかな障害物を設けたり、一方通行路の要所に車幅ぎりぎりのポールを立てるなど、もっと本気の嫌がらせ策(ドライバーに気づいてもらうため)は最低限必要だと思うのだが。

運転者が仕事の知恵と言うのならば、生活者の知恵を絞ることも必要だ。とにかく生命が係っているのだから。

文彦と八重をつなぐもの [読後の感想]

「言葉の海へ」高田宏、新潮文庫、昭和59年 を読んで

先に大槻文彦という明治の巨人、日本の言語を辞書という形で構築した最初の人として紹介した。そのときは、言海という大辞書の“おくがき”を材料として先人の偉大なる功績について論じたが、ここに導いてくれたのは、高田宏氏の「言葉の海へ」という作品であった。辞書作成の着手から完成にいたる労苦は、文彦の執念とともに、“おくがき”に書き込まれており、「言葉の海へ」でもそれにしたがっている。この作品はむしろ、そこに至るプロセスと時代背景を詳細に書き加えることで、文彦が17年間という途方もない労苦へ突き進んだ理由を浮かびあがらせている。

日本は明治維新という特殊な国家変革プロセスを経、極めて短期間で西欧列強を追いかける体制を整えたが、その中核になったのは、諸藩選り抜きの若手下級武士である。生まれた年の順に、主要人物をあげると、西郷隆盛(1828年)、大久保利通(1830年)、吉田松陰(1830年)、木戸孝允(1833年)、坂本竜馬(1836年)、大隈重信(1838年)、高杉晋作(1839年)。徳川から明治に移り変わる時点では、ほぼ30代、大隈と高杉に至っては未だ20代であった。若い世代のエネルギーと気迫がなければ、越えられない壁が無数にあったということでもあろう。

こうした中核メンバーに少し遅れて生まれてきた俊才の一人が、1847年生まれの大槻文彦であった。この年齢では、維新の大変動に関与はしても中心的な役割は担ってはいない。1867年に慶喜が大政奉還した際にも、仙台藩主の代行として京都へ上っているが役割はあくまで補佐であった。翌年には鳥羽伏見の戦いが新旧勢力の間で始まったものの、仙台藩はこれに直接に加わってはいなかったが、若い文彦は戦場にあって諜報活動のような役割を果たしていたらしい。薩長を中心とする新政府は、さらに東へ軍を進めて4月には江戸城が開城される。

“文彦は大童信太夫の指示で京の町をかけまわっている。京案内の地図で地理もおおよそのみこんだ。「藩の国事に奔走する者の最年少者」であることが、文彦の自負心にこころよかった。同時に、この時勢を、ことに町の様子を、できるだけ落着いてみようとする冷静さがある。”

“つい眠っていた。妙な衝撃音で目をあけると、すっかり太陽が傾いている。つづいて猛烈な砲声が次から次に響いた。鳥羽の薩長軍が、いつのまにか鳥羽街道にあらわれていた幕軍に、一斉砲撃をしていた。しばらくすると、伏見のほうからも、川向うの街道の幕軍に砲撃を開始した。戊辰戦争の始まりだったのだ。その夜じゅう、文彦は戦場を歩きまわっていた。これが戦争というものだ。何もかも見ておかねばならぬ。”

仙台藩、会津藩など東北の諸藩は、新政府に対峙すべく列藩同盟を結ぶのだが、薩長中心の勢いを押さえることはできず次々に敗れ去り、朝敵として責任を徹底的に追及されることとなった。仙台藩でも重臣が多数処刑され、文彦の父である大槻盤渓も、新政府への対抗を指導した論客として禁固に処せられている。文彦は父親の助命嘆願を新政府に対して繰り返し繰り返し行い、その結果としてか、磐渓は処刑されることなく、やがて獄を解かれ自由な立場を手にいれている。

これだけ激しい新旧勢力の拮抗が戦争という形で進められていたにも関わらず、明治維新は旧勢力すなわち幕臣を排除せず、その中からも多くの登用を進めた。西洋列強に伍するためにまず時間が足りない、人の手がない。なにより旧体制の下で育ってきた地方の俊才を、即戦力として新政府に投入できれば、なによりの強化策となりうる。大槻文彦も旧幕臣であったにもかかわらず、その能力を高く評価されて新政府で文部省に採用されている。その3年後には、当時の文部省報告課長・西村茂樹から国語辞書の編纂を命じられることになる。これが、大いなる「言海」への出発であった。

明治維新と東北といえば、1月から大河ドラマの始まった「八重の桜」だが、主人公の山本八重は1845年生まれで大槻文彦よりほんの少し年上である。維新の動乱の中で、どこかで出会いはあったかもしれないが、残念ながら記録には残ってはいない。怒涛の明治維新の中で、二人はおそらく出会うこともなく、自らが選んだ役割を全力で果たしていったのだろう。時代の激しい流れに翻弄されながらも、同時代の東北人として、教育という共通の分野において、日本の骨格を形成する大きな事業を成し遂げたということに間違いはない。「八重の桜」をさらに興味深く鑑賞するためにも、ぜひ「言葉の海へ」を一読されることをお勧めする。(残念ながら現時点では廃刊中なので図書館にてどうぞ)